血糖値改善の食事・運動・インスリン分泌力・感受性アップの総合対策について、チャットGPTに聞いてみました。

血糖値が高くなる原因から、血糖値の健全なる対策法、インスリンの役目、感受性の高め方、どのような食事を、どの順番で摂るか、運動の仕方まで、実践的に詳しく教えてもらいました。自分でも実践しはじめましたが、皆様にも共有したい思いプログとしてまとめてみました。

🩸「糖の吸収とインスリンの役目」〜血糖をエネルギーに変える体の仕組み〜

1️⃣ 食べた糖はどこへ行く?

2️⃣ インスリンの登場(膵臓のβ細胞が分泌)

3️⃣ 血糖コントロールの流れ

-

食事後に血糖が上がる

-

インスリンが出て糖を細胞へ

-

血糖が安定

→ 「食後眠気がない」「集中力が続く」健康な状態

4️⃣ インスリンが効かなくなると

5️⃣ インスリンを助ける生活習慣

| 分野 |

ポイント |

具体例 |

| 🥗 食事 |

糖の吸収をゆるやかに |

野菜→タンパク質→炭水化物の順で |

| 💪 スポーツ |

筋肉で糖を吸収 |

ウォーキング・スクワット |

| 💤 睡眠 |

膵臓を休ませる |

7時間以上の深い睡眠 |

| 🧘♀️ ストレス |

コルチゾールを減らす |

深呼吸・瞑想・音楽

|

🌿 インスリンは糖を全身にスムーズに届ける

「糖を正しく吸収し、インスリンで全身に届ける」

この働きがスムーズだと、血糖も気分も安定し、毎日が元気になります。

「糖の吸収」と「インスリン(いんしゅりん)」の役割

🍞 1. 糖の吸収とは?

食べたごはん・パン・果物などの糖質(炭水化物)は、消化されると**ブドウ糖(グルコース)**になります。

このブドウ糖が小腸から吸収され、血液中に入ることで「血糖値」が上がります。

🧩 流れのイメージ

1️⃣ 食事 → 2️⃣ 胃で分解 → 3️⃣ 小腸でブドウ糖として吸収 → 4️⃣ 血液中へ → 5️⃣ 血糖値上昇

この血糖は、体の「燃料(エネルギー)」になります。

でも、血液中に糖が多すぎると血管を傷めてしまうため、一定の範囲に保つ必要があります。

💉 2. インスリンの役目(=血糖の案内役)

血糖値が上がると、膵臓の「β細胞(ベータ細胞)」からインスリンというホルモンが分泌されます。

インスリンは、血液中のブドウ糖を**細胞の中に運ぶ“カギ”**のような働きをします。

🔑 インスリンの主な働き

| 器官 |

働き |

| 🧠 脳 |

ブドウ糖を使って思考・記憶などを支える |

| 💪 筋肉 |

エネルギーとして糖を利用・貯蔵(グリコーゲン) |

| 🏠 肝臓 |

余った糖を一時的に貯蔵して血糖を安定化 |

| 🍩 脂肪細胞

|

余分な糖を脂肪に変えて蓄える(エネルギーの貯金)

|

⚖️ 3. 血糖値のコントロールの仕組み

-

食事後に血糖値が上昇

-

膵臓からインスリンが出る

-

細胞が糖を取り込んで血糖値が下がる

-

正常値(およそ70〜140mg/dL)に戻る

この流れがスムーズだと、体は疲れにくく、脳もよく働きます。

⚠️ 4. インスリンが不足・効かないとどうなる?

| 状況 |

理由 |

結果 |

| 💧 分泌不足 |

膵臓β細胞が疲れてインスリンが出ない |

血糖が下がらない(糖尿病タイプ1・後期) |

| 🧱 効きにくい |

筋肉・肝臓がインスリンに反応しない(抵抗性) |

血糖が長時間高いまま(糖尿病タイプ2) |

この状態が続くと、血管や神経が傷つき、動脈硬化・腎臓病・視力低下などにつながります。

🌿 5. インスリンを助ける生活のポイント

| 分野 |

効果 |

具体例 |

| 🥗 食事 |

糖の吸収をゆるやかに |

野菜→タンパク質→炭水化物の順に食べる |

| 💪 スポーツ |

筋肉で糖を消費 |

ウォーキング・スクワット・水中運動 |

| 💤 睡眠 |

ホルモンバランス安定 |

7時間以上の深い睡眠 |

| 🧘♀️ ストレス管理 |

コルチゾールを減らす |

深呼吸・瞑想・趣味 |

🧠 まとめ

糖の吸収=燃料の供給

インスリン=その燃料を体中に配る案内役

この2つが正しく働くことで、

エネルギーがしっかり使われ、血糖値も安定します。

逆に、どちらかが乱れると「高血糖」「低血糖」「疲れやすい体」の原因になります。

インスリン分泌力を高めたり、感受性(効きやすさ)を改善する

シニア世代になると、膵臓のβ細胞の働きや筋肉の糖利用効率が低下して、インスリン分泌量が減る傾向があります。

ただし、生活習慣と栄養・運動・睡眠の工夫で、インスリン分泌力を高めたり、感受性(効きやすさ)を改善することが可能です。

🧠 1. インスリン分泌を助ける基本メカニズム

インスリンは、血糖上昇を感知した膵臓β細胞から分泌されます。

そのため、以下の3要素が関係します:

| 要素 |

加齢による変化 |

改善の方向 |

| β細胞の元気度 |

酸化ストレスや脂肪蓄積で低下 |

抗酸化・抗炎症食で守る |

| 血糖上昇刺激 |

急激すぎる上昇は負担 |

低GI食で穏やかに上げる |

| インスリン感受性 |

筋肉量減少で低下 |

筋トレと有酸素運動で改善 |

🍽️ 2. 食事でインスリン分泌をサポートする

◎ 食材・栄養素ポイント

| 栄養素 |

主な食品 |

働き |

| ビタミンD |

鮭、サバ、干し椎茸、卵 |

β細胞保護、インスリン分泌促進 |

| マグネシウム |

玄米、ナッツ、海藻 |

糖代謝酵素の活性化 |

| 亜鉛 |

カキ、牛赤身、ナッツ |

インスリン合成に必須 |

| オメガ3脂肪酸 |

イワシ、アマニ油、えごま油 |

炎症抑制と細胞膜機能改善 |

| ポリフェノール |

緑茶、ブルーベリー、カカオ |

抗酸化作用、β細胞保護 |

🍎 食べ方のコツ

💪 3. 運動でインスリン分泌+感受性を高める

▶ 有酸素運動

▶ 筋トレ

😴 4. 睡眠とストレス管理

💊 5. サプリメントの活用例(医師相談の上で)

| 成分 |

効果・ポイント |

| α-リポ酸 |

糖利用促進、酸化ストレス軽減 |

| クロム |

インスリンの働きを助ける微量元素 |

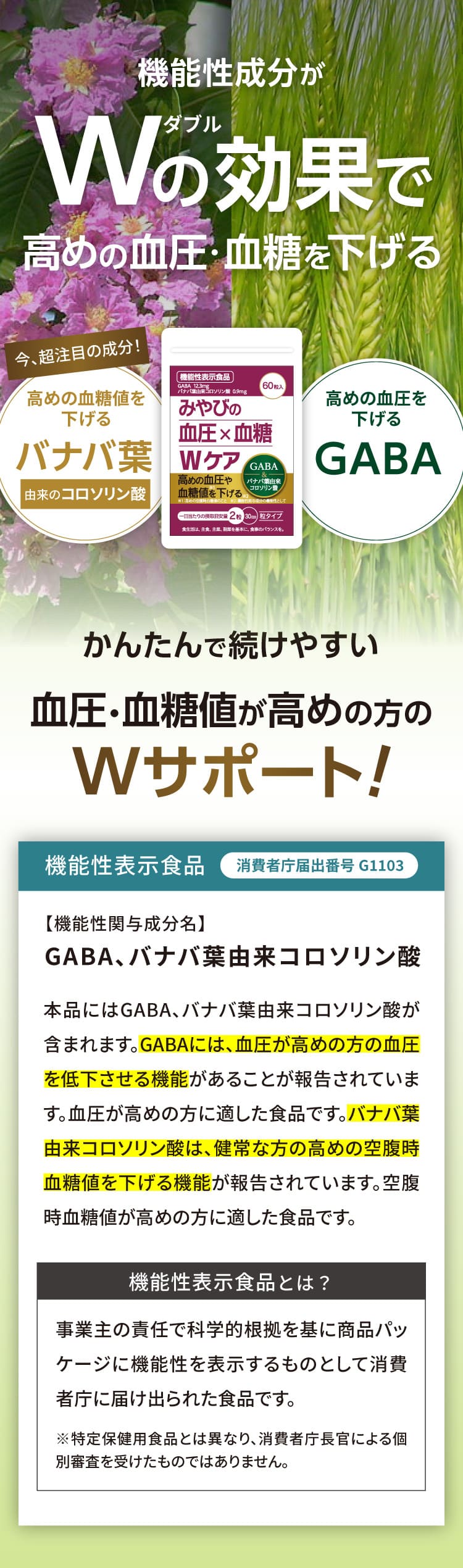

| バナバ葉・コロソリン酸 |

血糖値の上昇を緩やかに |

| ビフィズス菌+食物繊維

|

腸内環境改善で代謝調整

|

🚫 避けたい習慣

-

糖質の過剰摂取(特に液体糖・清涼飲料)。

-

アルコール過多(膵臓への負担)。

-

夜遅くの食事(インスリンのリズムが乱れる)。

🌿 まとめ:インスリン分泌を保つ黄金バランス

食事 × 筋肉 × 睡眠 × 腸内環境 × ストレス管理

この5本柱を整えることが、加齢によるインスリン低下を食い止める最も確実な方法です。

特に「筋肉」と「腸」は、インスリンを支える“隠れた味方”です。

シニア向け インスリン分泌を高める1週間生活プラン

健康的にインスリンの分泌力を高め、膵臓を守るための7日間の生活プログラムです。

🥗 食事プラン

基本方針:低GI食・抗酸化食・バランス重視

- 野菜→タンパク質→炭水化物の順で食べる(ベジファースト)

- 主食は玄米・雑穀米・全粒パン

- 毎食に良質な脂(オリーブ油・アマニ油・青魚)を少量

- ビタミンD・マグネシウム・亜鉛を意識的に摂取

| 曜日 |

朝食 |

昼食 |

夕食 |

間食 |

| 月 |

オートミール+豆乳+くるみ+ベリー |

鮭の塩焼き+玄米+味噌汁+青菜 |

鶏胸肉のソテー+ブロッコリー+雑穀ご飯 |

ナッツ・緑茶 |

| 火 |

全粒パン+アボカド+ゆで卵 |

サバ味噌煮+ひじき+玄米 |

豚しゃぶ+野菜たっぷりスープ |

ヨーグルト+シナモン |

| 水 |

納豆ご飯+海苔+味噌汁 |

チキンサラダ+全粒クラッカー |

鮭のムニエル+ほうれん草+豆腐 |

カカオ70%チョコ1枚 |

| 木 |

スムージー(豆乳・ほうれん草・バナナ) |

野菜炒め+鶏胸肉+雑穀米 |

鯖の塩焼き+味噌汁+大根おろし |

ナッツ・ハーブティー |

| 金 |

玄米+納豆+温泉卵 |

サラダチキン+野菜スープ+全粒パン |

鮭とキノコのホイル焼き |

アーモンド+緑茶 |

| 土 |

卵焼き+小松菜おひたし+味噌汁 |

豆腐ハンバーグ+玄米 |

鶏の照り焼き+サラダ |

チーズ+ナッツ |

| 日 |

ヨーグルト+オートミール+ベリー |

おにぎり+焼き魚+味噌汁 |

野菜鍋+豆腐+魚 |

甘酒(無糖) |

💪 運動プラン

目的:筋肉量アップ+血糖利用促進

| 曜日 |

酸素を含んだ運動(20~30分) |

筋トレ(10〜15分) |

ストレッチ |

| 月 |

速歩 |

スクワット20回×2セット |

太もも・ふくらはぎ伸ばし |

| 火 |

ラジオ体操+軽いジョギング |

腕立て・チューブ運動 |

肩甲骨回し |

| 水 |

サイクリング |

ステップ運動 |

背中・太もも伸ばし |

| 木 |

ウォーキング |

椅子スクワット・プランク |

ヨガ(深呼吸重視) |

| 金 |

散歩+階段の昇降 |

腹筋+背筋 |

体幹ストレッチ |

| 土 |

水中ウォーキング |

軽いダンベル |

全身ストレッチ |

| 日 |

休息日(軽いストレッチ) |

– |

深呼吸・瞑想 |

😴 睡眠・ストレス管理チェックリスト

- □ 夜は23時までに就寝(7時間以上)

- □ 就寝1時間前にスマホ・PCを見ない

- □ 寝る前に深呼吸 or 軽いストレッチ

- □ 朝日を浴びて体内時計をリセット

- □ 毎日1回はリラックスタイム(音楽・入浴など)

- □ 週2回は趣味や友人との交流でストレス発散

🧘♀️ 習慣チェック(毎晩)

| チェック項目 |

○/× |

| 野菜→タンパク質→炭水化物の順で食べた |

|

| 1日30分以上歩いた |

|

| 筋トレを行った |

|

| 睡眠7時間を確保した |

|

| ストレスケア(深呼吸・瞑想など)をした |

|

| 甘い飲料・菓子を控えた |

|

| 水を1.5L以上飲んだ |

|

🌿 まとめ

食事で「β細胞を守り」、運動で「筋肉の糖吸収力を高め」、睡眠とストレス管理で「ホルモンバランスを整える」——この3本柱が、シニア世代が自然にインスリン分泌を高める最良の方法です。

チャットGPT:

血糖値の高い人が「インスリン分泌を高める」目的と注意点

血糖値が高い人が「インスリン分泌を高める」ことで得られる効果は大きいですが、目的と注意点を理解して行う必要があります。

🧠 1. インスリン分泌を高める目的

インスリンは「血糖をエネルギーに変える鍵」です。

血糖値が高い=ブドウ糖が血液中に滞っている状態なので、インスリン分泌が適切に起こると次のような効果があります。

| 効果 |

コンテンツ |

| ✅ 血糖値を下げる |

ブドウ糖が筋肉・肝臓・脂肪細胞に取り込まれ、血液中の糖濃度が下がる |

| ✅ 疲労感の軽減 |

血糖がエネルギーとして使われるため、だるさ・眠気が減る |

| ✅ 脳機能の安定 |

脳が安定して糖を利用できるため、集中力・気分が改善 |

| ✅ 血管ダメージの軽減 |

慢性的な高血糖による血管炎症・酸化ストレスを防ぐ |

| ✅ 合併症の予防 |

糖尿病性腎症・神経障害・動脈硬化の進行を抑える |

⚠️ 2. ただし「インスリンを出し過ぎない」ことが重要

血糖値を下げたいからといって、過剰にインスリンを分泌させるのは逆効果になることがあります。

| 状況 |

問題 |

| 🍞 糖質過多+急な分泌 |

インスリンが大量に出て、反動で血糖が下がりすぎ(低血糖や眠気) |

| 🍔 慢性的な高インスリン状態 |

体がインスリンに鈍くなり、「インスリン抵抗性」→糖尿病進行 |

| ⚡ 脂肪蓄積の促進 |

インスリンは脂肪をためる働きがあり、肥満や脂肪肝につながる |

したがって、**「必要な量を自然に出せる状態」**が理想です。

💪 3. 正しい方向:

「分泌力+感受性」を同時に上げる

🔹 分泌力(膵臓β細胞の元気)

🔹 感受性(インスリンの効きやすさ)

🌿 4. 実際に期待できる変化(数週間〜数ヶ月)

| 改善の流れ |

体感できる変化 |

| 1〜2週間 |

食後の眠気が減る・だるさ軽減 |

| 3〜4週間 |

空腹時血糖が安定、朝の目覚めが良くなる |

| 1〜3ヶ月 |

HbA1cの改善、体脂肪・中性脂肪が減少 |

| 3ヶ月〜 |

インスリン抵抗性の改善、合併症リスク減少 |

☀️ 5. まとめ

血糖値が高い人がインスリン分泌を高めることの本質的な目的は、血糖を効率よく使える体を取り戻すこと。

ただし、「出す量を増やす」よりも「出しやすく、効きやすい体に戻す」ことが大切です。

「血糖値を上げやすい意外な食品」

「そば」や「コーヒーやお茶のカフェイン」は一見ヘルシーな印象がありますが、条件次第で食後血糖値を上昇させるケースがあります。以下にわかりやすくまとめます。

🍜 そば(つなぎ麦粉)による血糖上昇のケース

✅ 一般的な理解

そばはGI値が低く(約54前後)、血糖値を上げにくい食品として知られています。

しかし、実際に食後血糖値が高くなる人もいます。

⚠️ 上昇する理由

| 理由 |

詳細 |

| ① つなぎの小麦粉 |

市販の多くの「二八そば」「七三そば」などは小麦粉が20〜30%含まれ、GI値が上昇。小麦粉はGI値が70〜80と高い。 |

| ② ゆで時間・冷まし方 |

ゆでたて熱々のそばはデンプンが糊化しており、吸収が早い。冷そば(ざるそば)は血糖上昇がやや穏やか。 |

| ③ 食べ方・順番 |

空腹時にいきなりそばを食べると血糖スパイクが起きやすい。先に野菜や海藻を食べる「ベジファースト」で防げる。 |

| ④ つゆの糖分 |

市販のめんつゆには砂糖やみりんが多く含まれ、血糖を上げる要因に。 |

✅ 対策ポイント

-

十割そばを選ぶ(つなぎなし)

-

ざるそば or 冷たいそばにする

-

食前に野菜・味噌汁を先に

-

つゆは少なめ・無糖タイプを使用

☕ コーヒーや緑茶のカフェインによる血糖上昇のケース

✅ 一般的な理解

コーヒーや緑茶のカフェインは一時的に血糖値を上昇させることがあります。

これは、カフェインが副腎からアドレナリンを分泌させるためです。

⚠️ 上昇の仕組み

1️⃣ カフェイン → 神経刺激 → アドレナリン分泌

2️⃣ アドレナリン → 肝臓が糖を放出(グリコーゲン分解)

3️⃣ 結果 → 一時的に血糖値が上がる

特に影響を受けやすい人

-

糖尿病やインスリン抵抗性のある人

-

空腹時にコーヒー・緑茶を飲む人

-

甘いラテ・缶コーヒーを飲む人

✅ カフェインの適量と工夫

| 種類 |

カフェイン量(約) |

コメント |

| ドリップコーヒー1杯 |

100mg |

食後に少量が理想 |

| 紅茶1杯 |

50mg |

ミルクを入れると吸収緩和 |

| 緑茶 |

30mg |

食事中に飲むのは問題なし |

| デカフェ(カフェインレス) |

3〜5mg |

就寝前や血糖変動が気になる人におすすめ |

🌿 まとめ:そばとカフェインは“条件次第”で血糖変化が異なる

| 要因 |

血糖上昇リスク |

対策 |

| そばのつなぎ(小麦粉) |

中〜高 |

十割そばを選ぶ |

| 温そば(糊化デンプン) |

真ん中 |

冷そばを選ぶ |

| めんつゆの糖分 |

真ん中 |

無糖・薄める |

| 空腹時カフェイン |

中〜高 |

食後に飲む |

| カフェイン過多 |

真ん中 |

デカフェに切り替え |

血糖値対策サプリメント

③機能性表示食品【高純度・水溶性食物繊維イヌリン】

パワフルシニアクラブ HOME

パワフルシニアクラブフォーラム(交流会)