1.事業承継とは

「事業承継」とは、企業の理念や技術、経営資源を次世代へ引き継ぐことです。日本の中小企業は99%を占め、雇用や技術の維持に重要な役割を果たしています。しかし、経営者の高齢化が進む中、後継者不在による廃業が増加しており、日本経済や地域社会への影響が懸念されています。

事業承継の方法には、**親族内承継、従業員承継、M&A(第三者承継)**の3つがあります。特にM&Aは、後継者がいない企業にとって有力な選択肢であり、近年その活用が進んでいます。本記事では、後継者不在の経営者がM&Aを活用して事業を引き継ぐ際の注意点を詳しく解説します。

2.事業承継の種類

事業承継は、引き継ぐ先によって、親族内承継、従業員承継、M&A(社外への引継ぎ)に分類されます。

事業承継の類型

| 親族内承継 | 現経営者の子をはじめとした親族に承継

|

|---|---|

| 従業員承継 | 「親族以外」の従業員に承継

|

| M&A (社外への引継ぎ) |

社外の第三者(企業や創業希望者等)へ株式譲渡や事業譲渡により承継

|

3. 事業承継の進め方と支援策

事業承継の進め方は、承継方法によって異なりますが、以下の3つのステップが基本となります。

1.1 承継の準備

まず、現状の経営状況を確認し、事業承継の課題を整理します。

- 事業承継診断:経営状況を把握し、課題を明確化。

- 経営デザインシート:今後の経営方針を可視化し、計画を立てる。

1.2 円滑な引継ぎ

事業承継をスムーズに進めるためには、関係者の理解を得ることが重要です。

- 関係者の理解:親族や従業員、取引先に対し、後継者や承継時期を説明。

- 後継者の育成:経営スキルの向上を図るため、中小企業大学校などの研修活用。

- 株式・資産の整理:相続税・贈与税の負担を軽減する「事業承継税制」の活用。

- 経営者保証の解除:会社借入に対する経営者の個人保証を解除できる制度の利用。

1.3 承継後の成長

事業承継後の成長戦略を策定し、さらなる発展を目指します。

- 事業承継補助金:設備投資や販路開拓の支援を受ける。

- 金融支援:承継時の資金調達や設備投資の融資活用。

4. 後継者難の中小企業が直面する事業承継M&Aのリスク

M&Aは成功すれば企業の存続や従業員の雇用を守ることができますが、失敗すると経営者自身や従業員に大きな影響を及ぼします。ここでは、後継者不在の経営者が特に注意すべきトラブルを具体的に説明します。

売却後の従業員トラブル

長年ともに働いてきた従業員にとって、M&Aによる経営者の交代は大きな変化です。新たな経営方針によって待遇や雇用条件が悪化すれば、従業員の大量離職につながることもあります。事前に買収先と従業員の雇用継続について交渉し、雇用契約を明確にしておくことが重要です。また、売却プロセスの早い段階で従業員への説明会を開催するなど、透明性のある情報提供を行うことで、不安を軽減できます。

買収先との条件の食い違い

M&A契約が成立した後に、経営方針の違いや価格交渉のズレが発覚することがあります。「売却後も会社の理念を維持する」という約束が守られないケースもあります。契約前に弁護士と相談し、経営方針や譲渡条件を細かく明文化することが不可欠です。

税金・手数料の計算ミス

M&Aでは、売却益に対する譲渡所得税や仲介手数料、会計監査費用など、さまざまなコストが発生します。「売却額=手元に入るお金」ではないため、税理士と相談し、実際に受け取る金額を正確に試算しておくことが重要です。特に中小企業の場合、事業承継税制の適用も検討し、節税対策を講じることが求められます。

2. 失敗しないための事業承継M&Aの注意点

M&Aの目的を明確にする

M&Aを進める前に、「なぜM&Aを選択するのか?」という目的を明確にすることが重要です。目的が曖昧だと、交渉の途中で方針がブレたり、適切な買い手を見つけられなくなります。例えば、以下のような目的が考えられます。

- 事業承継:後継者不在のため、事業を継続できる相手に譲りたい。

- 従業員の雇用維持:従業員が安心して働ける環境を守りたい。

- 企業価値の向上:新しい経営資源を活用し、さらなる成長を目指したい。

- 負債リスクの回避:経営者個人が負担している保証債務を解消したい。

目的を明確にし、それに合った相手を選ぶことで、売却後のミスマッチを防ぐことができます。

自社の価値を正確に把握する

M&Aを成功させるには、自社の**正確な価値(企業価値評価:バリュエーション)**を知ることが不可欠です。経営者自身が「会社は○○億円の価値がある」と思っていても、買い手の評価は異なる場合があります。

企業価値評価のポイント:

- 財務状況の確認:売上・利益・負債の状況を整理する。

- 事業の競争力分析:市場シェアやブランド力を評価する。

- リスク要因の特定:法的リスクや将来の成長可能性を考慮する。

M&Aアドバイザーや税理士のサポートを受け、適正な価格での売却を目指しましょう。

PMI(統合プロセス)の準備

M&Aが完了した後、買収先とどのように統合を進めるか(PMI:Post Merger Integration)が成功の鍵となります。

PMIで重要なポイント:

- 従業員への説明:M&A後の方針を明確にし、不安を取り除く。

- 企業文化の統合:経営理念や組織風土をすり合わせる。

- 業務プロセスの調整:業務フローや社内ルールを統一する。

PMIを計画的に進めることで、スムーズな移行を実現できます。

後継者難を解決した事業承継M&Aの成功例(中小企業向け)

成功例 1:老舗製造業の事業承継 M&A(後継者不在→大手企業との提携で成長)

- 業種: 精密機械部品製造業(創業70年)

- 所在地: 地方都市

- 従業員数: 50名

- 課題: 創業者の息子が継がず、社長の高齢化により後継者不在の状態。

- M&Aの相手: 大手製造業企業(取引先でもあった)

成功ポイント:

- 取引先である大手企業へアプローチし、M&Aにより子会社化。

- 従業員の雇用は継続され、待遇も改善。

- 資本力を活かし、研究開発への投資を強化。

- 売上高は3年で1.5倍に成長。

成功の秘訣: 信頼関係のある取引先を選定し、事業シナジーをアピールしたこと。

成功例 2:IT企業の事業承継 M&A(新しい経営者の登用でイノベーション促進)

- 業種: ソフトウェア開発(20年の実績)

- 所在地: 都市部

- 従業員数: 30名

- 課題: 創業者の引退による後継者不在。業績は安定していたが、成長は停滞気味。

- M&Aの相手: ベンチャーキャピタルと提携していた若手経営者

成功ポイント:

- ベンチャーキャピタルを通じて、若手経営者に事業を譲渡。

- 新しい経営者のもとで、マーケティング戦略を刷新。

- クラウドサービスを取り入れた新規事業を開発。

- 5年で売上が2倍に成長。

成功の秘訣: 事業を理解し、さらに成長させられる人材を見つけたこと。

成功例 3:飲食チェーン店の事業承継 M&A(フランチャイズ化で拡大)

- 業種: 地方の飲食チェーン(ラーメン店、創業30年)

- 所在地: 地方都市

- 店舗数: 8店舗

- 課題: 創業者が高齢で後継者不在。店舗拡大のノウハウも不足。

- M&Aの相手: フランチャイズ事業を展開する企業

成功ポイント:

- M&Aによりフランチャイズ化を実現。

- ブランド力を生かしつつ、新たなマーケティング戦略を導入。

- 地元以外の都市にも展開し、店舗数が2年間で20店舗に増加。

成功の秘訣: フランチャイズ事業を得意とする企業との提携により、スピーディーな店舗拡大を実現したこと。

成功例 4:医療機器販売会社の事業承継 M&A(親族外承継で企業価値向上)

- 業種: 医療機器販売(創業50年)

- 所在地: 都市部

- 従業員数: 40名

- 課題: 親族の中で後継者が見つからず、M&Aによる承継を検討。

- M&Aの相手: 業界経験のある個人投資家

成功ポイント:

- 親族外承継で、事業ノウハウの引き継ぎをしっかり行った。

- 新経営者が営業ルートを拡大し、売上を30%アップ。

- 従業員の雇用と待遇を維持しつつ、企業価値を向上。

成功の秘訣: 同業界での実績を持つ投資家を迎え入れ、スムーズな引き継ぎを行ったこと。

成功の共通ポイント

- 信頼できるM&A相手を選定すること。

- 自社の強みを理解し、それを活かせる相手を見つけること。

- M&A後のビジョンを共有し、長期的な成長を見据えること。

5. まとめ & CTA

M&Aは後継者難に悩む経営者にとって、事業を存続させる有力な選択肢です。しかし、慎重に準備しなければ、売却後のトラブルや後悔につながる可能性があります。専門家のサポートを受けながら、適切な相手を選び、慎重に進めることが成功の鍵です。

「自社に最適なM&Aの進め方を知りたい方は、専門家に相談を!」

信頼できるM&A仲介会社や税理士・弁護士と連携し、円滑な事業承継を実現しましょう。

中小企業にもM&Aはできる? (by事業承継 | 中小企業庁 – 経済産業省)

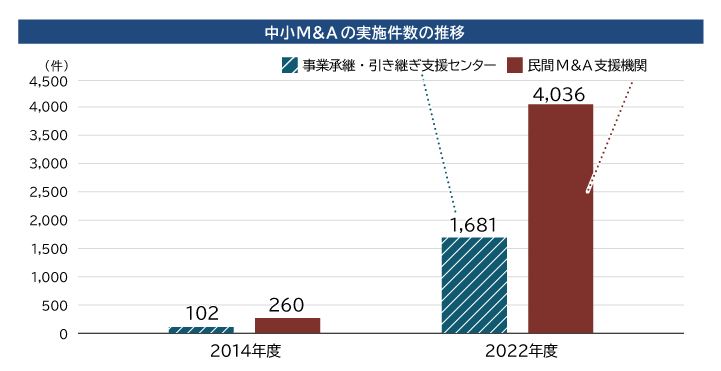

国内の中小M&Aの実施件数は増加しており、2022年度の実施件数は、事業承継・引継ぎ支援センターを通じたものが1,681件、民間M&A支援機関を通じたものが4,036件でした。

2022年度の民間M&A支援機関の件数は、M&A登録支援制度実績報告の成約件数。

注)2014年度の民間M&A支援機関の件数は、日本M&Aセンター、ストライク、M&Aキャピタルパートナーズ、オンデック、名南M&Aの5社の成約件数。

公的機関のサポートや民間支援機関のサービスも充実しています。公的機関のサポートは事業承継・引継ぎ支援センターへご相談ください。

信頼できるM&A仲介会社や税理士・弁護士と連携し、円滑な事業承継を実現するために、後継者不在の中小企業経営者に適したM&A民間支援機関(仲介会社)をランキング形式で紹介します。出典はチャットGPTです(2025.03.19.17:24 調べ)。

民間事業承継M&A支援機関(仲介会社)

後継者不在の中小企業経営者がM&Aを検討する際、信頼できる仲介会社の選択は非常に重要です。以下に、特に後継者問題を抱える中小企業向けに実績のあるM&A仲介会社を5社ご紹介します。

株式会社日本M&Aセンター

国内最大手のM&A仲介会社で、特に中小企業の事業承継に強みを持ちます。 全国の金融機関や会計事務所と連携し、豊富なネットワークを活用して最適なマッチングを提供しています。

M&Aキャピタルパートナーズ株式会社

着手金無料の方針を採用し、経験豊富なコンサルタントが一貫してサポートします。 少数精鋭の体制で、高い成約実績を誇ります。

株式会社ストライク

豊富な実績と高い成約率を持つ仲介会社です。 専門家チームが企業評価から交渉、契約締結まで一貫してサポートします。

株式会社M&A総合研究所

最新のテクノロジーを活用し、スピーディーなマッチングを実現しています。 特に中小企業の事業承継案件に強みを持ち、専門家チームがサポートします。

株式会社オンデック

後継者問題を抱える企業向けの事業承継型M&Aに特化しています。 企業価値評価シミュレーションを提供し、適正な企業価値の把握をサポートします。

後継者問題を抱える企業向けの事業承継型M&Aエージェントの選定のポイント:

実績と専門性:後継者不在の中小企業のM&A実績が豊富な会社を選ぶことで、スムーズな事業承継が期待できます。

サポート体制:企業評価から契約締結、そしてPMI(統合プロセス)まで一貫してサポートしてくれる会社を選ぶと安心です。

手数料体系:着手金の有無や成功報酬の割合など、費用面も事前に確認しておくことが重要です。

各社の特徴や強みを理解し、自社の状況やニーズに合った仲介会社を選ぶことが、成功するM&Aの第一歩となります。

参考文献:事業承継 | 中小企業庁 – 経済産業省

コメント